Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | Next

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | Next

ゴールデンウィークの最終日、「袖ヶ浦フォレストレースウェイ」(以下、袖ヶ浦FRW)に来てみました。

天候にも恵まれ、絶好の走行会日和です。0xF89F

本日は、ここ袖ヶ浦FRWにて、「BBSジャパン ネコ・オートモービル・フェスティバル 2016」が開催されます。

その名のとおり、主催・運営が「ネコパブ」さんで、冠スポンサーが「BBS Japan」さんになっています。

ネコパブさんが出版される各種自動車雑誌の取材を兼ねたイベントで、カテゴリー分けした走行会や、サーキットタクシーなどが行われます。

またも、だいぶ間が空いてしまいましたが、前回の続きです。

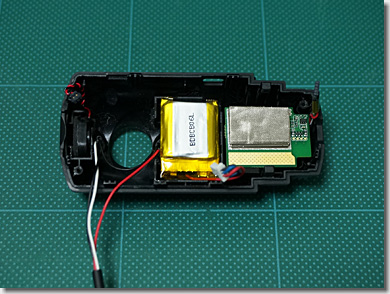

先週、Yupiteruさんのドライブレコーダー、「DRY-WiFiV5d」に、超高輝度赤色LEDを仕込んだのですが・・・、

思うところあって、LEDを交換することにしました。

前回、「Z800DR」(および「DRY-WiFiV5d」)に仕込んだのは、OptoSupply社の「OS5RAA3131A」でした。

φ3mmの超高輝度赤色LEDで、20mA駆動時に輝度20,000mcdもあり、レーザーポインターにも使えそうな強烈な明るさを持っています。

しかしながら、輝度の半値角30°と、指向性が高いが故に、正面から少し外れると、LEDが点滅していることが、あまり目立たなくなっていました。

そこで、同じくOptoSupply社の「OS5RKE56C1A」に変更することにしました。

このLEDは、φ4.8mmの「帽子型」の高輝度赤色LEDで、60mA駆動時に輝度12,000mcdとなります。

輝度が「OS5RAA3131A」より落ちているように見えますが、実は半値角120°で、ほぼどの方向から見ても、LEDが点滅していることが、しっかり視認できます。

φ3.0mmの上のサイズは、φ5.0mmの「砲弾型」が一般的ですが、φ4.8mmの「帽子型」は、レンズの焦点距離が短い分、広角になっています。

全体の光量が増えているのは、発光素子に優れた特性のものが使われている訳ではなく、通常の2.1V駆動用の発光素子が、3つ並列に実装されているだけです。(よって、定格電流が20mA×3つで、60mAになっています)

細かいことをいえば、「OS5RKE56C1A」を定格電流(60mA)で駆動するためには、制御回路を見直さなければなりませんが、すでにプリント基板まで作ってしまっているので、このままいくことにします。

制御回路をそのままに、「OS5RKE56C1A」を20mAで駆動してみたところ、さすがに発光素子が3つも実装されているだけあって、十分な明るさを持っています。

#試しに60mAで駆動してみましたが、「お前はブレーキランプか?」という位の強烈な明るさになりました。これだけの光量は、魅力的ではありますが、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」とならないよう、20mAでいくことにします。

前回と同様、ボール盤を使って、カメラのハウジングにφ4.8mmの穴を開けます。

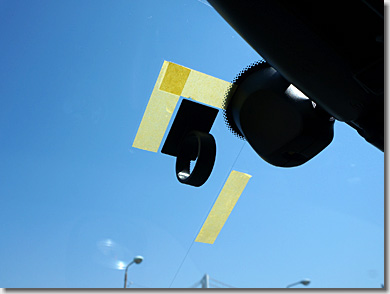

左右対称となるよう、「テプラ技」などを総動員し、精確に位置決めをした上で、切削します。

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | Next

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | Next