前回の続きです。

住友3M(現在は、3M Japan)さんから、宅配便が届きました。

マテリアルが届いたところで、いよいよ本格始動です。

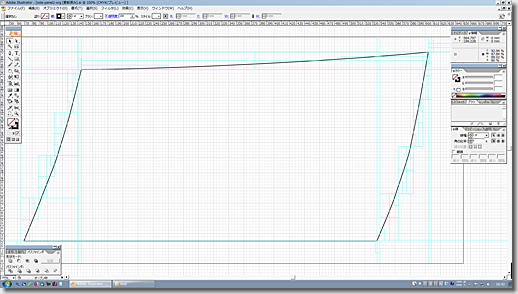

トレーシングペーパーで型取った形状を、Adobe Illustratorで、正確に起こしていきます。

左右の縁それぞれを、高さ方向に4分割し、線分が通る位置を実測します。その位置をアンカーポイントとし、ベジェ曲線を使って、滑らかなアールを再現していきます。

| ||

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | Next

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | Next

前回の続きです。

住友3M(現在は、3M Japan)さんから、宅配便が届きました。

マテリアルが届いたところで、いよいよ本格始動です。

トレーシングペーパーで型取った形状を、Adobe Illustratorで、正確に起こしていきます。

左右の縁それぞれを、高さ方向に4分割し、線分が通る位置を実測します。その位置をアンカーポイントとし、ベジェ曲線を使って、滑らかなアールを再現していきます。

またも、だいぶ間が空きましたが、前回の続きです。

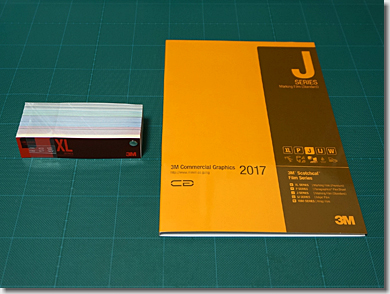

住友3M(現在は、3M Japan)さんから、メール便が届きました。

#住友3Mさんとは、「ALPINA風デコラインの製作」以来、かれこれ17年ほどのお付き合いとなります。

中身は、こちら。

同社のコマーシャルグラフィックス製品、スコッチカルフィルムの「XLシリーズ」と「Jシリーズ」のカラーサンプルです。

#カラーサンプルは、個人には提供されず、法人名義のみとなりますので、ご注意ください。0xF9C5

今朝は、早起きしまして、またも、箱根方向に向かっております。

今年初めての、箱根朝練です。

西湘PAからの朝日。

出掛ける前から分かっていたことですが・・・、

富士山見物どころではなく、直近のスカイラウンジですら、ガスで霞んでいます。

前回の続きです。

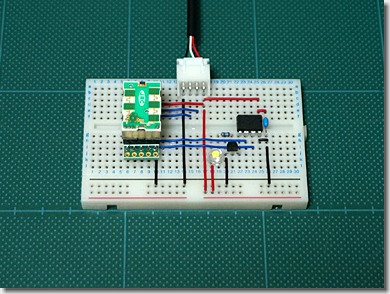

「3軸加速度センサモジュール」を用いた衝撃検出と、逆関数を用いたバッテリー電圧の推定ができたところで、いよいよ「ドップラーセンサモジュール」を用いた人体検知の本題に入ります。

以前に、超小型ドップラーセンサモジュール、「NJR4265 J1」(JRC(新日本無線)製)の動作確認をしましたが、この「NJR4265 J1」の通信方式は、以下のようになっています。

| 項 目 | 仕 様 |

| ボーレート | 9,600bps |

| データビット長 | 8bit |

| パリティビット | 奇数 |

| ストップビット | 1bit |

| ハンドシェイク | なし |

なんと、ややこしいことに、「奇数パリティ」が採用されています。

ここで、“ややこしい”と書いたのは、PIC(18Fシリーズ)のUSARTは、パリティビットも含めた9ビット通信に、ハード的には対応していますが、パリティビットの生成まではしてくれないため、自分で(ソフト的に)解決しなければならないためです。

注) 本回路で使用する「PIC18F26K22」には、2つの「EUSART」(Enhanced Universal Synchronous and Asynchronous Receiver-Transmitter)が搭載されていますが、ここでは「USART」と記します。

具体的には、送信の際には、8ビットデータからパリティビットを生成し、9ビット目に付加します。受信の際には、8ビットデータからパリティビットを生成し、9ビット目と比較し、エラー処理(誤り検出)を行います。

その前に、PICにおけるシリアル通信の復習をします。

上記に、PIC(18Fシリーズ)における、パリティビットの有効化と、書き込み/読み出しに関連する制御ビットをまとめます。

パリティビットの生成(Parity Bit Generator)は、奇数パリティの場合には、バリティビットも含め、1が奇数になるよう調整し、偶数パリティの場合には、バリティビットも含め、1が偶数になるよう調整します。

この、「バリティビットも含め」の部分が、ミソとなります。

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | Next

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | Next