昨年秋、「Nicole Circuit Day 2012」に参加し、「ALPINA B6 GT3 Racing Car」の勇姿をカメラに収めてきた訳ですが、

| ||

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next

昨年秋、「Nicole Circuit Day 2012」に参加し、「ALPINA B6 GT3 Racing Car」の勇姿をカメラに収めてきた訳ですが、

長年苦楽を共にしてきた、「PIXUS 990i」が壊れてしまいました。

PIXUS 990iは、2003年の発売なので、かれこれ10年近く動いていたことになります。

#DVDやCDのラベルを直接プリントできるようになった初期の頃のモデルで、これまで大活躍してくれていたのですが、残念です。

「プリンタヘッド不良」というエラーなので、プリンタヘッドをアルコールなどで清掃してみましたが、ダメでした。

すでに補給部品も生産停止となっているので、有償修理もムリです。

#ちなみに、横にあるのは、KING JIMの「テプラ PRO SR3900P」。

(プリンタ感覚でテプラが作れるので、とても便利です)

仕方がないので、プリンタを購入することにしました。

同じCanonのインクジェットプリンタ、「PIXUS iP7230」(直販価格:16,980円、購入価格:13,700円-1,370pt)です。

つい最近、プリンタに加え、スキャナやコピー機能が付いた「MG7130」が発売され、型落ちモデルとなった「MG6330」が、MG7130の半額以下の14,400円で売られていました。

同じ買うなら、MG6330の方がお得ですが、図体がやたらデカいのと、スキャナやコピー機能は使う予定がないので、プリンタ一本に絞りました。

#Canonの店員さんに確認しましたが、iP7230とMG6330とは、プリンタエンジンは同じモノとのこと。

(また、MG7130は、「クラウド対応」を謳っていますが、中身はMG6330と同じモノとのこと)

新しいインクカートリッジ。インク残量の確認用に、LEDが付いています。

それにしても、インクカートリッジがメチャメチャ高いです。990iの倍ぐらいするでしょうか。

#まともに買うと、インクカートリッジを3回交換すると、プリンタ本体が買えてしまうぐらいの価格設定です。

これまで、PC用のスピーカーは、BOSEの「Companion2 Series II」を使っていたのですが、どうも“厚化粧”の低音が好きになれず、

けっきょく、SONYのスピーカーに戻すことにしました。

アクティブスピーカーシステム、「SRS-ZP1000D」(発売日:2004年10月21日、希望小売価格:24,150円)です。

10年近く前の代物ですが、2万円台のスピーカーとしては、かなりイイ音を出します。

また、当時SONYで流行っていた「フローティングデザイン」を採用しているので、かなりお気に入りです。

(うちのBRAVIAと、お揃いのデザイン)

設置場所の関係で、トリプルモニターの裏に隠れてしまいますが、総合出力50Wもあるので、十分な音量を持っています。

(というか、PC用には、ボディーもパワーも、ちとデカ過ぎかと)

しかも、光デジタル入力(96kHz/24bit対応)を持っているので、PCやPS3の近くなど、ノイズの影響を受けやすい環境にも、打って付けです。

#最近のPC用スピーカーは、光デジタル入力を持っているモデルが少なくなってしまった(SONYは無くなってしまった)ので、寂しい限りです。

左側のユニットに、D/A変換とアンプが内蔵されており、PCからの光デジタル出力を、ダイレクトに受けることができます。

ちょっとオーバースペックかも知れませんが、この際なので、スピーカーケーブルも太いモノに換えてみました。

audio-technicaのOFCスピーカーケーブル、「AT6159」(希望小売価格:840円/m)です。

撚り線がバラけないよう、平行ケーブルの先端に、ハンダを盛ってあります。

#被覆を剥いてからハンダ付けしようとすると、撚り線がバラけてしまうので、ケーブルをカットして導体のアタマが見えている状態でハンダ付けし、その後、被覆をカットするようにします。

こんな感じ。

前回までで、ほぼ完成しているはずなのですが・・・、

さらなる冷却性能向上を目指して、サイドパネルにPCファンを追加することにしました。

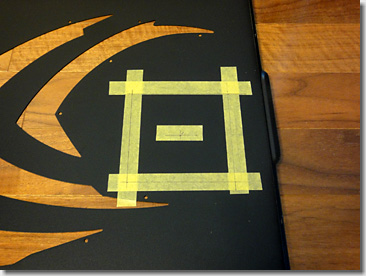

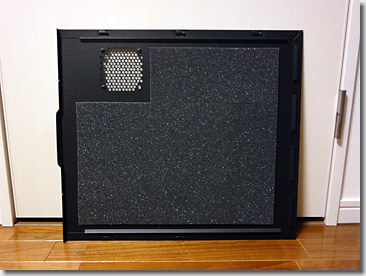

こちらが、CoolerMaster、「CM 690 II Plus NVIDIA Edition」のサイドパネル。

(この加工用に、購入後、保護フィルムを貼ったままにしてありました)

標準モデルの「CM 690 II Plus」には、サイドパネルにPCファン用の開口部が2ヶ所ありますが、「NVIDIA Edition」には、nVIDIAの大きなロゴが入っているため、それらがありません。

ということで、PCファンを取り付けるため、開口部を切削することにします。

まずは、こちらが今回取り付けるPCファン、親和産業の「GF-1225PWM28AO」(PWM制御のもの)です。

これまで、本体上面、前面、下面には、140mmのPCファンを使っていましたが、今回は、取付スペースの関係で、120mmのものを使います。

これまた同様、標準の青色LEDから、日亜化学の高輝度緑色LEDに置換しておきます。

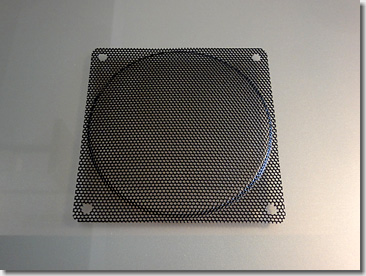

フィンの保護と、埃の侵入を防ぐための「グリルガード」(4.50ドル)です。

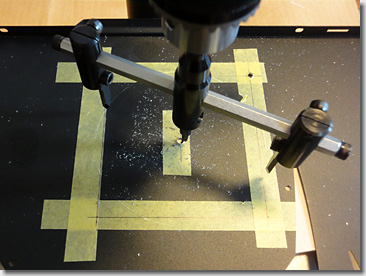

開口部を切削するための「自在錐」(じざいきり)です。

切削予定位置に、正確に罫書きます。

フライスマシンを使って、慎重に切削します。

切削した部分は、棒ヤスリを使って、バリを取っておきます。また、錆防止のため、タミヤの「ペイントマーカー」(フラットブラック)を使って、タッチアップしておきます。

とりあえず、切削完了。

前回は、危うく火災が起きるところでしたが・・・、気を取り直して、もう一度組み直すことにします。

「P68」の不具合の件といい、本当に手間が掛かります、この「Ultimate Storage Machine」。

しかし、こうなったら、トコトン行くしかありません。

この際、最新のハイエンドマザーボードにしようとも思ったのですが、ちょっと急ぎでエンコードしなければならないものなどあり、じっくりパーツ選びをしている余裕がありません。

けっきょく、CPUや水冷ブロックをそのまま流用することにして、同じLGA1155の「Maximus IV Extreme-Z」の新品を、格安でゲットしました。

「Maximus IV Extreme」では、チップセットが「P68」でしたが、「Maximus IV Extreme-Z」では、「Z68」に変わっています。

#Z68とP68との違いは、こちらなど。

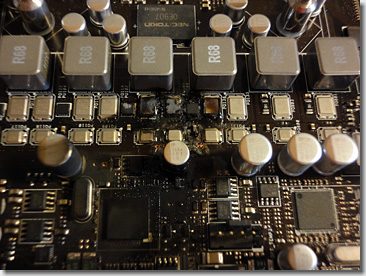

水冷ブロックを取り外したところ、出火原因は電解コンデンサではなく、CPU周りのVRM(Voltage Regulator Module)であることが分かりました。ここの燃え方が一番激しいようです。

VRMが逝ってしまったということは、電圧の制御がダメになってしまっているので、CPUも逝ってしまっている可能性大です。

#こっ、これはまずい。追突・炎上で、全損事故(?)か・・・。

とりあえず、半日掛かって組み換え完了です。

隣で“部品取り車”状態になっているのは、サブ機である「VAIO Master」です。

(今回、チェック用にBlu-rayドライブを取り外し、一時的にドナーとなっていただきました)

本来であれば、CPUが生きているかどうかを確認するため、空冷状態で動作確認をしてから水冷化すべきところですが、一か八かで、いきなり水冷で組んでしまいました。

(これでダメだったら、普通にVAIOを買おうということで)

#途中、マザーボードに水冷ブロック(「EK-FB ASUS Max4 Extreme」)を組み付ける際、「Extreme-Z」と「Extreme」とでは、電解コンデンサの位置が微妙に異なるため、干渉して取り付けられないことが分かりましたが、どうやって解決したかは省略。

今回、改めて組み直したついでに、マザーボード側の側板の裏面に、Ainexの「吸音シート」を貼ってみました。

ただのスポンジのように見えますが、「カームフレックス」という吸音素材(特殊な軟質ウレタンフォーム)が使われています。

「耳障りな高周波ノイズを吸音してくれる」らしいですが、効果のほどはまだ分かりません。

#マザーボード裏面には、無数のケーブルやコードなどが走っていますが、この吸音シートが、これらのケーブル類を圧迫しながら押さえてくれるので、「ビビリ音」の解消ぐらいにはなると思います。

(水冷マシンといいつつ、なぜか回転系が多いので)

ということで、片側完成。

「Cooler Master」の文字が光っています。