最終的には水冷ですが、まずは空冷でどこまでいけるかチャレンジしてみます。0xF8A4

単純に冷却性能だけを追い求めるのであれば、風量の多い(および静圧の高い)PCファンをガンガン回せばよいことになりますが、これではただの爆音マシンになってしまいます。

冷却性能を高めつつ、静音化を図るために、口径の大きいPCファン(140mm)を、できるだけ低速で回すことにします。

「CM 690 II Plus NVIDIA edition」は、最大で8個のPCファンを搭載できますが、このうち、140mmのPCファンを搭載できるのは、フロントパネルに1個、トップパネルに2個、底面に1個となります。

ということで、140mmのPCファンを、4個搭載することにします。

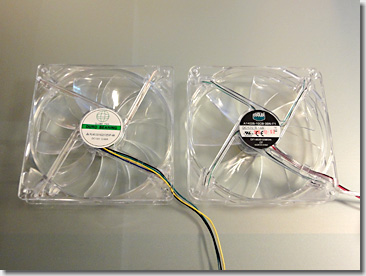

右側は、「CM 690 II Plus NVIDIA edition」に標準搭載されている140mmのPCファンで、左側が、今回搭載する親和産業さんのPCファン、「GF-1425PWM20AO」です。

120mmのPCファンは、多数のメーカーから様々な製品が出ており、非常に選択肢が広いのですが、140mmのPCファンで、クリアフレーム、しかもPWM制御というのは、ネットやアキバでいろいろ探し回ったのですが、親和産業さんからしか出ていないようです。

#なぜに「PWM制御」にこだわったのかについては、つぎの記事で述べることにします。

標準搭載のPCファンは、回転数:1,200rpm(固定)で動作音:19dBA、親和産業さんのPCファンは、回転数:800~2,000rpmで動作音:39.5dBAとなっています。

動作音が40dBA近いのが若干気になりますが、これは最高回転数で動作させた時のもので、1,000prmあたりで動作させれば、ほとんど音は気にならないはずです。

もっとも大きな違いは、標準搭載のPCファンは、風量が60.9CFMであるのに対し、親和産業さんのPCファンは、最大で153.47CFMもあることです。

もちろん、この値は、最高回転数時のもので、低速で動作させれば、もっと値が落ちることになりますが、フィンの密度の違いからして、低速で動作させても、十分な風量が得られるはずです。

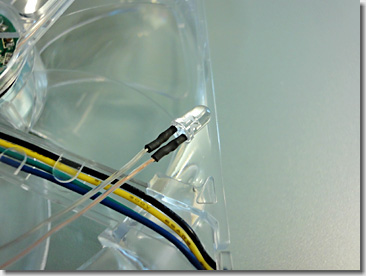

親和産業さんのPCファンは、標準状態では青色LEDであるため、緑色LEDに交換します。

交換する緑色LEDは、日本が世界に誇る日亜化学さんの「NSPG500DS」(購入価格:180円/個)です。

指向角:15°で光度:37,700mcdもあり、直視すると目が痛くなるほどの明るさです。0xF9CF

1つのPCファンに、4個のLEDが取り付けられています。ひとつひとつ、丁寧に交換していきます。(なによりも、1個180円もするので、失敗しないように)0xF9C7

通常、LEDを他の色に交換すると、駆動回路を見直す必要がありますが、緑色LEDは、青色LEDと順電圧・順電流ともほぼ同じなので、そのまま交換することができます。

(NSPG500DSの順電圧(Vf):3.2V、順電流(If):20mA)

アノードとカソードの両端子は、ショートしないよう、熱収縮チューブで保護しておきます。

非常に細かい作業ですが、この辺りは「高輝度白色LEDポジションランプの製作」で培った技で、手慣れたもんです。0xF9C6

#いま振り返ると、10年も前のことなのですね。当時はまだ誰もやっていない、非常に珍しいことだったのですが、いまや普通になってしまいました。

比較のために動作させてみました。右側が、標準状態の青色LED、左側が、交換後の緑色LEDです。

「NSPG500DS」は、昔からある緑色LEDのようなくぐもったグリーンではなく、鮮やかなグリーンをしています。(ちょっとハデかなぁ)0xF9C7

フロントパネルの140mmファンも交換しました。

フロントパネルのPCファンは、取付位置を2段階で選ぶことができます。標準状態では、上段に取り付けられていますが、交換後は、ハードディスクの冷却効果を高めるため、下段に取り付けました。

仮組みして動作させた状態です。

NVIDIAのコーポレートカラーである、グリーンに統一してみました。0xF9F8

#5インチベイの上2段には、「Aquagate Max Limited Edition」が搭載されることになり、さらにグリーングリーンなことになります。

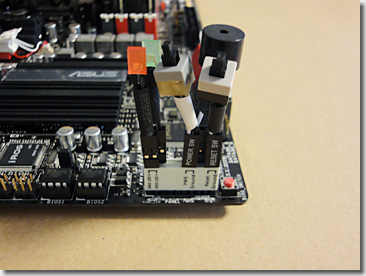

こだわりついでに、小物にも気を遣ってみました。

右側から、親和産業さんの「高性能制振ワッシャー付き25mm厚FAN用ネジセット」と「高性能制振ワッシャー」、ainexさんの「ゴムワッシャー付インチネジ」と「ゴムワッシャー付ミリネジ」です。

「25mm厚FAN用ネジセット」は、M4×35mmのボルト+ナットに、ウレタン製の「制振ワッシャー」が付いています。

ただし、ネジセット単体では、制振ワッシャーがボルト(のアタマ)側にしか付いていません。

そこで、「制振ワッシャー」をナット側にも追加して、ボルトとナットの両方からPCファンを挟み込みこむことにより、ビビリ音を可能な限り低減させることにしました。

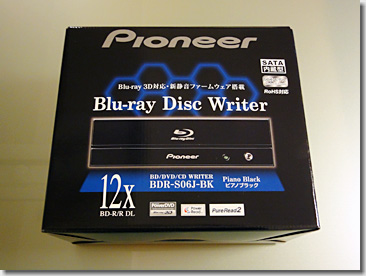

「インチネジ」は、3.5インチHDDなどを固定する場合に、「ミリネジ」は、Blu-rayドライブなどを固定する場合に使用します。

いずれも、ゴムのワッシャーが付いています。

Previous

Previous