前回の続きです。今回は、ラジエーターを強化します。

以前に紹介した際には、ラジエーター本体に、直接PCファンを取り付けていました。

実運用に入って、ラジエーター周辺に手をかざしてみると、PCファンが高速回転ししている際に、PCファン前方に、なぜか冷たい風が吹き出しています。

どうやら、PCファンが起こした風がラジエーターに上手く吸い込まれず、風が逆流しているようです。

ということで、ラジエーターに「シュラウド」を取り付けてみることにしました。

これは、ラジエーター本体とPCファンとの間に距離を持たせ、PCファンが起こした風を、ラジエーター全体に、均一に当てるためのものです。

その効果をイメージにすると、上記画像のようになります。

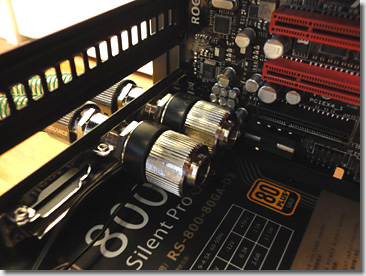

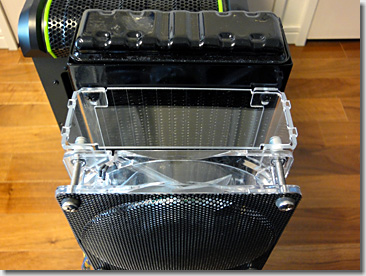

今回は、PCファン(およびラジエーター)が3連なので、トリプルシュラウド(25.95ドル)と、グリルガード(4.50ドル)を購入しました。

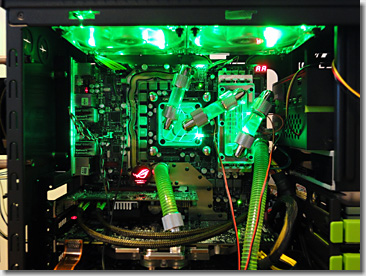

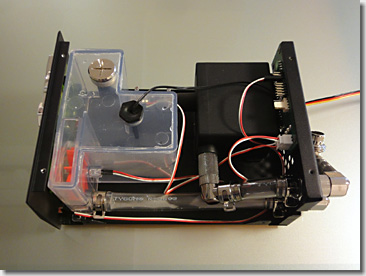

取り付けたところです。

グリルガードが、PC本体のブラックメッシュと良くマッチして、なかなかイイ感じです。

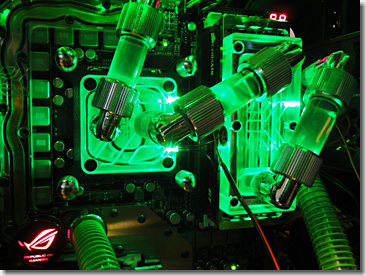

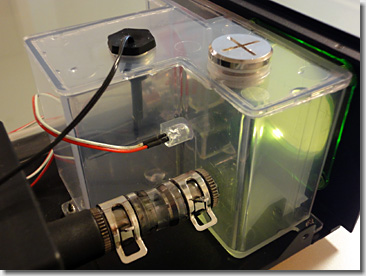

んがしかし、このシュラウド、作りはけっこういい加減です。

天板(および底板)の両端にある“ツメ”は、アクリル板を切削したままなので、左右の側板の嵌合とうまく合いません。ツメの部分を平ヤスリで少し削って、調整してやる必要があります。

また、シュラウドとPCファンとの間、シュラウドとラジエーターとの間に、微妙な隙間が空いてしまっています。

#生産国は書かれていませんが、おそらく中国か台湾かと。

ということで、こんな感じにスポンジシートを貼り込んで、気密性を高めてみました。

シュラウドの取り付け前後で、クーラントの温度測定をしていないので、効果の程は定かではありません。

定かではありませんが、ラジエーターの裏側に手をかざしてみると、ラジエーターのフィン全体から生温い風が抜けてきているので、少なからず効果はあるものと思われます。(と思いたい)

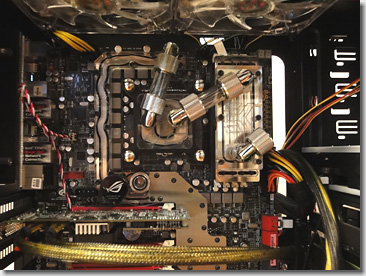

HD映像のエンコードのため、4.8GHzまでオーバークロックしても、CPU温度は最大で38℃でした。水温は、イン側(冷却前)が28℃で、アウト側(冷却後)が26℃となりました。

(いずれも、室温19℃の時)

高負荷時には、PCファンの回転数は2,000rpm前後となるため、それなりの騒音はしますが、CPU温度が40℃を超えることはないので、長時間、安心してオーバークロックすることができます。

(アイドル時の回転数は、1,200rpm程度なので、ほぼ無音に近い状態となります)

Previous

Previous