ときどき、みょ~にプログラムが組みたくなることがある訳で、0xF9BE

工房blogのサイトマップは、MT5にテンプレートを組み込んで、エントリの作成時等に自動的に生成するようにしていますが、工房本体については、作っていませんでした。

そこで、ネット上の「サイトマップ作成サービス」を使って生成したのですが、さすがに無料なだけあって、更新日時等がかなりいい加減です。0xF9A5

仕方がないので、自分で作ることにしました。

ついでに、SEO対策として、「とある工夫」をすることにしました。

工房の各ページは、<frame>を使って構成していますが、<frame>を使ったページ構成は、Googleのサイトクローリングとは相性が悪いようです。

とはいえ、いまさらページ構成を大きく変えるのは骨が折れるので、解説ページなどを参考に、対策を打つことにしました。

(どのような対策を打ったかについては、別の機会に述べることにします)

まずは、その前段となる情報を生成します。

PHPスクリプトは、とても簡単です。(sitelink.php)

まず、サイトマップファイル(sitemap.xml)を読み出し、<loc>タグの間に記述されているURLを抽出し、配列($SitelinkArray)に格納します。

つぎに、URLからサーバ上のソースファイルのパス($SitesrcDataName)に変換し、そのファイルが更新された日時を得て、配列に格納します。

つづいて、サーバ上のソースファイルを読み出し、<title>タグの間に記述されているタイトルを抽出し、配列に格納します。

最後に、配列を、サイトマッププロトコルに基づいてサイトマップファイル(sitemap-new.xml)を出力し、終了します。

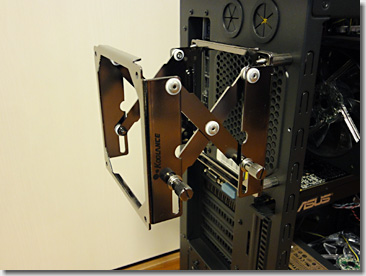

実行結果(画面)です。

このソースファイルをコピペして、SEO対策に使います。

実行結果(出力ファイル)です。

オプション情報は、<lastmod>タグだけを出力し、<changefreq>や<priority>は出力しないことにしました。

Previous

Previous